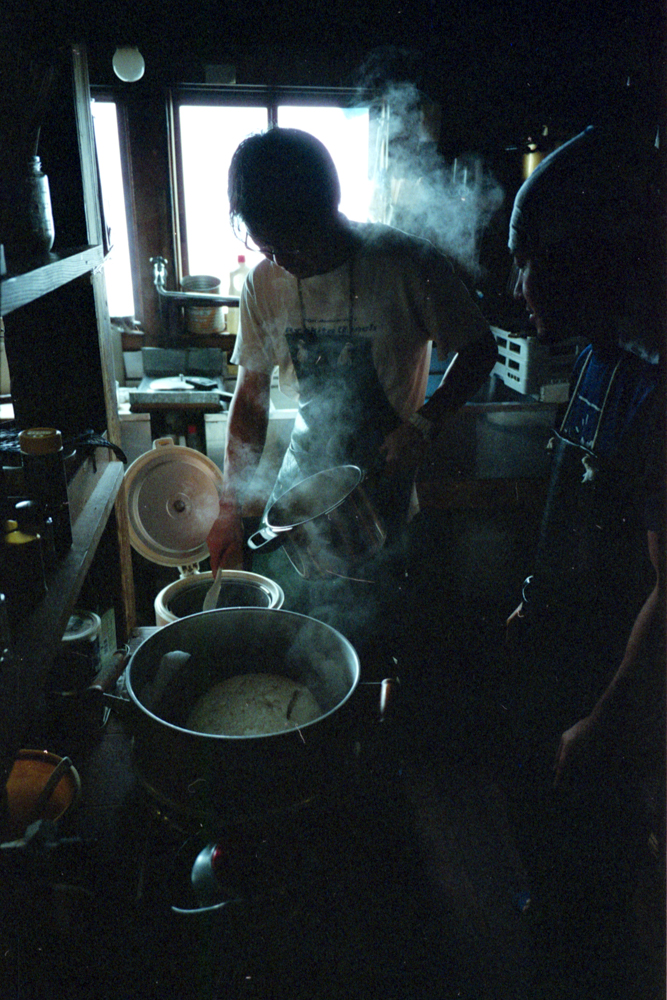

ハウジングプロジェクト、単純にプロジェクトと略されることもあるアメリカの低所得者向け公共住宅。

その中でもアメリカ最大の規模を誇るのがマンハッタンからイーストリバーを挟んだ対岸に位置するQueens Bridge Housing Project.

ある日、プロジェクトの近所で綺麗なシベリアンハスキーを連れた男性の写真を撮りました。

そして2ヶ月後、プリントした写真を手渡して今度は家の中で撮らせてもらうようにお願いしました。

暖かく迎えてくれた2人の写真を撮ったり、話を聞いていると、奥から古ぼけた写真が出てきました。

傷や汚れがつき、色あせた古い写真には若かった2人の姿が写っていました。私はその写真を預かって修繕をすることにしました。

クリスマスにキレイになった写真をプレゼントすると、2人は大変喜んでくれました。

以前書いたブログ 祖母の遺影 でも似たようなことを書きましたが、「写真の記録性」と「人間の人生」を交差させるお手伝いができた気がしました。

トーマス家

リンジー 72歳 アラバマ生まれ

ジョセフィン 80歳 英国生まれ

チャーリー 8歳 ニューヨーク生まれ シベリアンハスキー

2人は1962年に結婚、これはキング牧師が "I have a dream ..." で始まる演説を行う1年前のこと。

ジョセフィンにとってリンジーは3人目の夫であり、またリンジーにとって彼女は2人目の妻だった。

プロジェクトには2007年から暮している。

Thomas Family: seventy-two year old Lindsey, born in Alabama; eighty-year old Josephine, born in Britain; eight-year old Charlie, Siberian Husky born in New York. Lindsey and Josephine got married on 1962, Lindsey is third husband, and Josephine is second wife. They have children between their former spouses, and now they have Charlie.

Lindsey retired his job as a custodian of a school for autistic children, and moved to Queens Bridge Housing Project on 2007.